Irán ocupa, por mandato geográfico, una posición de bisagra en la historia: territorio de paso, de síntesis y de colisión. Desde los imperios que organizaron el espacio entre el Indo y el Mediterráneo hasta las caravanas de la Ruta de la Seda, pasando por las redes asimétricas de los hashshashin, sus mesetas y cordilleras han operado como el gran filtro estratégico de Eurasia: una arquitectura física capaz de canalizar flujos comerciales o de bloquear la expansión de los imperios. Esa geografía destiló una ley política persistente: quien incide sobre la meseta iraní altera el ritmo del continente. Leer el presente exige asumir esta larga duración. La disputa actual no inaugura nada; acelera una historia en la que las rutas de la energía, las teologías de combate y los intereses imperiales siguen convergiendo, con violencia renovada, sobre la misma puerta.

Capítulo 1. Los ayatolás contra la izquierda: la insurrección de los shoras y el Termidor teocrático

La Revolución iraní de 1979 nació de una insurrección social amplia y profundamente politizada en la que convergieron obreros, estudiantes y organizaciones de izquierda con una sólida base militante, articuladas en una creciente red de consejos de fábrica —los shoras— y otras formas de autoorganización popular. A partir de la huelga general de 1978, que paralizó incluso el sector petrolero, la clase obrera iraní irrumpió como sujeto político autónomo: ocupó fábricas, aseguró el abastecimiento y comenzó a ejercer funciones de control directo sobre la producción y la vida social. La posterior consolidación de la República Islámica no fue la culminación de este proceso, sino la interrupción violenta de un poder popular en gestación. Lejos de constituir un fenómeno aislado, el ascenso de los ayatolás operó como una contrarrevolución eficaz dentro del tablero de la Guerra Fría, sellando el exterminio de la vanguardia política y sindical que el régimen del Sha, desgastado y deslegitimado tras décadas de modernización autoritaria y dependencia imperial, ya no era capaz de contener mediante la simple represión.

Durante el exilio de Ruhollah Jomeini en Neauphle-le-Château, Francia permitió que el clérigo utilizara su territorio como plataforma política y mediática en el momento decisivo del colapso del régimen Pahlaví, garantizándole libertad de movimiento y acceso a la prensa internacional para proyectar su liderazgo, justo mientras el Sha perdía el respaldo efectivo de sus aliados y veía cómo se le cerraban las puertas diplomáticas. Desde el punto de vista de Francia y el bloque occidental, el islamismo político se erigía como el único actor capaz de domesticar el descontento popular dentro de los márgenes del orden de propiedad existente. Jomeini, pese a su retórica antioccidental, representaba una vía ultraconservadora útil para evitar lo que Washington y Londres temían realmente: una revolución de carácter socialista que nacionalizara los recursos bajo control popular directo.

El peligro estructural para la reconstitución del orden capitalista residía en la potencia de los shoras. Ante la huida masiva de gerentes y propietarios vinculados a la corte, estos organismos de autoorganización llenaron el vacío de poder en fábricas, refinerías y barrios, instaurando una situación de doble poder que desafiaba abiertamente la autoridad del Gobierno Provisional. Los shoras no solo exigían mejoras salariales, sino que planteaban el control obrero de la producción y la gestión directa de la vida civil. Frente a esta amenaza de autonomía proletaria, el clero activó su propia maquinaria de disciplinamiento: los komitehs (comités islámicos armados) y, posteriormente, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución, fuerzas creadas para asegurar la reconstrucción del Estado teocrático y empleadas de forma sistemática para quebrar huelgas y disputar el control territorial a la izquierda.

La estrategia de Jomeini para neutralizar los consejos fue una operación de asfixia progresiva: islamizar las estructuras desde dentro para despojarlas de su carácter de clase. Mediante la imposición de representantes religiosos en las asambleas, el régimen logró reducir los shoras a meros entes consultivos, funcionando de hecho como sindicatos verticales subordinados al nuevo poder, y vaciarlos de toda capacidad revolucionaria. En este proceso, la izquierda tolerada —encarnada en el Partido Tudeh— jugó un papel de colaboración suicida. Siguiendo una lógica etapista y la ilusión de que el clero representaba una “burguesía nacional antiimperialista”, el Tudeh respaldó al régimen naciente y desarmó políticamente al movimiento obrero, alimentando así a la misma maquinaria que acabaría por devorarlo.

El llamado “Termidor teocrático” se desplegó con violencia inmediata contra los dos sectores más dinámicos de la revolución: las mujeres y la vanguardia política. Ya el 8 de marzo de 1979, más de diez mil mujeres tomaron las calles de Teherán al grito de “no hicimos una revolución para retroceder”, enfrentándose a agresiones organizadas por sectores islamistas movilizados para imponer el velo obligatorio. Tras el inicio de la guerra con Irak en 1980, el régimen instrumentalizó el conflicto para imponer la ley marcial y criminalizar cualquier disidencia como “traición a la patria”. La purga fue metódica y escalonada: comenzó en 1981 con una oleada de ejecuciones y desapariciones contra los Muyahidines del Pueblo y las organizaciones marxistas, muchas de ellas concentradas en la prisión de Evin; continuó en 1983 con la liquidación del Partido Tudeh, cuya dirigencia fue arrestada, torturada y obligada a confesiones televisadas; y culminó en 1988, cuando una fatwa secreta ordenó la ejecución de entre cuatro y cinco mil presos políticos que ya cumplían condena. Sus cuerpos, arrojados a fosas comunes como las de Khavaran, sellaron la función histórica de la teocracia: aniquilar la posibilidad de una democracia socialista para estabilizar un capitalismo de Estado blindado por el dogma.

Capítulo 2. La guerra con Irak y la consolidación de la teocracia

Si la purga interna fue el mecanismo político que permitió desarticular la revolución social desde dentro, la guerra con Irak (1980-1988) constituyó el escenario geopolítico decisivo para completar ese proceso y blindar a la República Islámica como Estado. Lejos de tratarse de un conflicto meramente fronterizo o de una disputa bilateral entre regímenes autoritarios, la guerra funcionó como una válvula de escape para las contradicciones internas del nuevo poder clerical y, al mismo tiempo, como una operación de contención regional promovida y administrada por el imperialismo occidental. En ese cruce entre guerra externa y contrarrevolución interna se selló la consolidación definitiva de la teocracia.

Saddam Hussein: el gendarme útil y la contención del “contagio”

Cuando en septiembre de 1980 las tropas iraquíes cruzaron la frontera hacia la provincia iraní de Juzestán, Saddam Hussein operaba como gendarme regional de un orden imperial profundamente alterado por la caída del Sha. Para Washington, Londres y París, el problema no era el islam político en sí mismo, sino el riesgo de que la revolución iraní —todavía atravesada por restos de movilización obrera y popular— irradiara inestabilidad hacia las monarquías petroleras del Golfo y pusiera en cuestión el control occidental sobre los flujos energéticos. Tras perder a su principal aliado en Teherán, Estados Unidos optó por instrumentalizar el nacionalismo baazista de Bagdad como dique de contención.

Durante gran parte de la década de 1980, Irak fue sostenido política, financiera y militarmente por las potencias occidentales y por las monarquías del Golfo, con el respaldo tácito —y en algunos momentos explícito— tanto de Estados Unidos como de la URSS. Créditos, inteligencia satelital, asistencia logística y transferencia tecnológica alimentaron la maquinaria bélica iraquí, mientras el uso sistemático de armas químicas contra tropas iraníes y contra la población kurda era deliberadamente ignorado. La imagen de Donald Rumsfeld estrechando la mano de Saddam Hussein en 1983 fue la confirmación pública de una alianza funcional destinada a desangrar a Irán y a cerrar el ciclo abierto por la revolución de 1979.

La “bendición divina”: la guerra como política interior

Para Jomeini y el núcleo clerical del nuevo Estado, la invasión iraquí fue presentada como una “bendición divina”. La agresión externa permitió reconvertir la lucha de clases aún latente en una “Guerra de Defensa Sagrada”, desplazando el conflicto social hacia el terreno del nacionalismo religioso. Bajo la cobertura de la emergencia bélica, el régimen consolidó la ley marcial, militarizó la economía y la vida cotidiana, suspendió derechos elementales y clausuró cualquier forma de disidencia política. La movilización masiva de jóvenes pobres a través de las milicias basij, enviados al frente en condiciones brutales, fue tanto un instrumento militar como un mecanismo de disciplinamiento social.

La guerra ofreció así la coartada perfecta para culminar el Termidor teocrático iniciado tras la derrota de los shoras. Toda crítica al régimen, toda huelga o protesta obrera, podía ser inmediatamente denunciada como colaboración con el enemigo baazista. La sangre derramada en el frente cumplió una función interna decisiva: soldar ideológicamente a la sociedad en torno a un Estado que, sin la guerra, habría tenido que enfrentar mucho antes sus propias incapacidades económicas, su aislamiento internacional y el vacío de legitimidad heredado de la contrarrevolución.

El doble juego imperialista y el desgaste mutuo

La estrategia de Estados Unidos y sus aliados no fue nunca una victoria clara de Irak, sino el desgaste prolongado de ambos contendientes. La célebre frase atribuida a Henry Kissinger —“es una lástima que no puedan perder los dos”— sintetiza con crudeza esta lógica. Mientras Washington proporcionaba inteligencia y respaldo indirecto a Bagdad, la administración Reagan vendía armas en secreto a Teherán en el marco del escándalo Irán-Contra, utilizando esos fondos para financiar a la contrarrevolución en Centroamérica. El objetivo no era la estabilidad regional, sino la neutralización simultánea de dos Estados capaces de disputar, en distintas direcciones, la hegemonía estadounidense en Oriente Medio.

Esta política de equilibrio catastrófico permitió a Estados Unidos administrar el conflicto sin comprometer tropas propias, manteniendo bajo control el mercado petrolero y evitando que surgiera una potencia regional dominante durante la década de 1980. Sin embargo, ese mismo cálculo sentó las bases de un reordenamiento posterior que escaparía parcialmente a sus previsiones.

De la traición a Saddam al ascenso regional iraní

El final de la guerra en 1988 dejó a Irán e Irak exhaustos, pero con consecuencias políticas asimétricas. La República Islámica emergió del conflicto con su régimen plenamente consolidado, una estructura estatal militarizada, una industria de defensa en desarrollo —germen de su actual programa de misiles— y una red de proyección regional ya en formación, visible en el apoyo a actores como Hezbolá en el Líbano desde 1982. Irak, en cambio, quedó endeudado, aislado y con un aparato militar sobredimensionado que había dejado de ser útil para Occidente.

Cuando Saddam Hussein intentó cobrar el precio de su papel como gendarme regional mediante la invasión de Kuwait en 1990, descubrió que su función había expirado. La Primera Guerra del Golfo (1991) no fue una defensa abstracta de la soberanía kuwaití, sino una operación de castigo destinada a destruir la capacidad militar de un antiguo aliado que ya no servía a los intereses imperiales. La derrota iraquí y el posterior régimen de sanciones desmantelaron definitivamente a Irak como actor regional autónomo.

La consecuencia estratégica de esa intervención fue clara: al eliminar al único Estado capaz de contrapesar a Irán en su frontera occidental, Estados Unidos despejó el camino para que la República Islámica comenzara a proyectarse como sub-potencia regional en Oriente Medio. La “puerta de Eurasia” empezó a girar a favor de Teherán, no como resultado de una fortaleza económica o de un proyecto emancipador, sino como producto indirecto de una cadena de guerras, traiciones y errores estratégicos del propio imperialismo.

Capítulo 3. De la supervivencia a la construcción del “Eje de la Resistencia”

Tras la Guerra del Golfo y el colapso de la Unión Soviética, la República Islámica se encontró en un escenario de unipolaridad estadounidense agresiva. Sin embargo, su estrategia de supervivencia no fue el repliegue, sino una “fuga hacia adelante” geopolítica. Si la década de 1980 sirvió para cimentar el control interno mediante la represión y la guerra, los años posteriores profundizaron una dinámica ya en curso, definida por la proyección exterior y la consolidación de una oligarquía militar-religiosa. Teherán comprendió que su supervivencia física dependía de dos factores: desplazar el conflicto más allá de sus fronteras y convertirse en una pieza indispensable del nuevo orden euroasiático.

Para sostener este pulso, el régimen mutó por dentro. La Guardia Revolucionaria (Pasdaran) dejó de ser únicamente una milicia ideológica para convertirse en un holding económico colosal, con control sobre puertos, telecomunicaciones, construcción y sectores estratégicos de la energía. Esta corporación armada se transformó en el verdadero motor del Estado, utilizando los beneficios de su imperio económico interno para financiar y sostener su expansión externa.

La paradoja de 2003: el regalo envenenado de Washington

Las invasiones estadounidenses de Afganistán (2001) y de Irak (2003) generaron una paradoja geopolítica de gran alcance. En su ofensiva de “cambio de régimen”, la administración Bush eliminó a dos actores hostiles a Irán en sus fronteras oriental y occidental, aunque de naturaleza distinta: el régimen talibán en el este y el Estado baazista de Saddam Hussein en el oeste. Al destruir el Estado iraquí y desmantelar su ejército, Estados Unidos entregó en bandeja a los ayatolás lo que ocho años de guerra no habían conseguido: una influencia decisiva en Bagdad. El vacío de poder dejado por la ocupación fue rápidamente ocupado por redes de inteligencia iraníes y por milicias chiíes afines, coordinadas desde la Fuerza Qods bajo la dirección de Qasem Soleimani.

Fue en este marco cuando la Guardia Revolucionaria perfeccionó su doctrina de guerra asimétrica y articuló lo que más tarde se conocería como el “Eje de la Resistencia”: un cinturón de seguridad que conectó Teherán con el Mediterráneo a través de Irak, Siria y el Líbano. La derrota territorial del ISIS en Irak, lograda mediante una combinación de milicias locales, asesoramiento iraní y coordinación operativa regional, consolidó esa arquitectura como dispositivo eficaz de contención y proyección. Esta estructura no respondió a una lógica internacionalista, sino a una necesidad de profundidad estratégica: desplazar el conflicto lejos del territorio iraní y construir una capacidad de disuasión eficaz a bajo coste.

Palestina y el Líbano: el antagonismo con Israel

En paralelo, la relación con el Estado de Israel mutó de una hostilidad retórica a un antagonismo estructural, arraigado tanto en la persistencia del proyecto colonial sionista como en la descomposición del orden árabe posterior a los Acuerdos de Oslo. Lejos de inaugurar un proceso de paz, Oslo institucionalizó la fragmentación territorial palestina, desplazó los ejes centrales del conflicto —Jerusalén, el retorno de los refugiados, el desmantelamiento de las colonias— y redujo a la dirigencia oficial de la OLP a una gerencia subcontratada de la ocupación. Este marco de capitulación permitió a los regímenes árabes tradicionales —primero Egipto y Jordania, más tarde las monarquías del Golfo— normalizar sus relaciones con Tel Aviv, abandonando material y políticamente a la población palestina y reduciendo su causa a una retórica diplomática sin consecuencias.

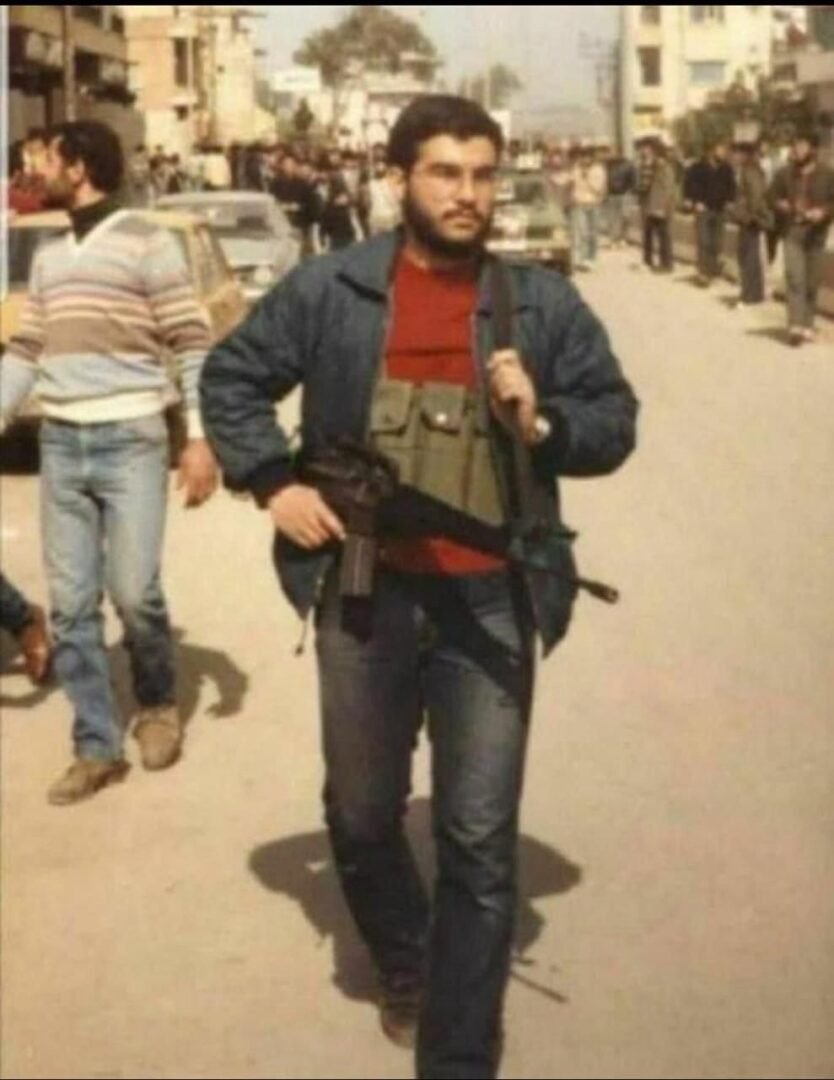

Es en ese vacío de legitimidad donde Irán inserta su cuña regional. Su apoyo financiero, logístico y militar a organizaciones como Hezbolá en el Líbano, la Yihad Islámica y Hamás —a pesar de las divergencias confesionales con esta última— no surge de un altruismo internacionalista, sino como una respuesta estratégica a la retirada del campo árabe-estatal de la confrontación con Israel. El Líbano ocupa aquí un lugar central: Hezbolá, nacido bajo el fuego de la invasión israelí de 1982 y consolidado como fuerza político-militar tras forzar la retirada sionista del sur del país en 2000, se convirtió en el principal laboratorio de la doctrina iraní de guerra asimétrica. Desde el sur del Líbano, Teherán logró establecer una capacidad real de disuasión y una profundidad estratégica ofensiva, demostrada tanto en la guerra de 2006 como en la amenaza permanente que la milicia chií proyecta sobre la frontera norte de Israel.

Esta confrontación cumple, sin embargo, una función instrumental insustituible para la República Islámica. Al situarse como el único antagonista estructural del Estado israelí en un escenario de colaboración árabe, Irán obtiene una legitimidad regional que su estructura interna —autoritaria, desigual y bajo un capitalismo de Estado militarizado— es incapaz de producir por sí sola. La causa palestina opera así en un doble registro: como compromiso militar efectivo en el terreno y como vector de acumulación simbólica en la disputa geopolítica. Al articular un frente de resistencia transnacional que conecta Gaza, el sur del Líbano, Siria e Irak, Irán logró trascender parcialmente su identidad persa y chií para proyectarse como el actor central de un conflicto que no creó, pero que supo ocupar cuando el nacionalismo árabe lo abandonó.

El giro a Eurasia: la supervivencia bajo sanciones

Sometida a un régimen de sanciones económicas asfixiantes, diseñado por Occidente para provocar el colapso social y político, la teocracia reorientó su brújula económica y militar hacia el Este. La integración en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la invitación a los BRICS no fueron simples maniobras diplomáticas, sino auténticos balones de oxígeno para una economía asediada. Irán se ofreció a China como un nodo energético y logístico clave para la “Nueva Ruta de la Seda”, firmando acuerdos estratégicos a veinticinco años que garantizan la venta sostenida de petróleo a cambio de inversiones e infraestructura, atenuando el impacto del bloqueo del dólar. Al mismo tiempo, la relación con Rusia evolucionó desde una desconfianza histórica hacia una alianza militar pragmática, visible primero en la defensa conjunta del régimen de Bashar al-Assad en Siria y, años después, en el suministro de drones iraníes en el conflicto de Ucrania.

Hacia octubre de 2023, la República Islámica había completado su blindaje bajo un capitalismo de Estado militarizado y una inserción pragmática en el bloque euroasiático. El 7 de octubre hizo estallar la ficción geopolítica de los Acuerdos de Abraham: esa operación diplomática destinada a normalizar el apartheid israelí y clausurar la cuestión palestina mediante pactos comerciales con las autocracias del Golfo. El quiebre del statu quo reveló el límite de esa arquitectura regional y puso en evidencia el núcleo de la estrategia iraní: una red de actores armados que, alimentada por la desesperación estructural producida por décadas de ocupación, es utilizada por Teherán como línea avanzada de contención y presión. De este modo, Irán no solo alteró la correlación de fuerzas en Oriente Medio, sino que convirtió la confrontación permanente con el sionismo en un pilar de estabilidad externa para un régimen cuya legitimidad interna permanece frágil y profundamente autoritaria.

Capítulo 4. El desmoronamiento del “Eje de la Resistencia” y la fortaleza asediada

Si la estrategia iraní de las dos décadas anteriores había consistido en construir un cinturón de seguridad extraterritorial para disuadir ataques directos contra su territorio, el período abierto tras octubre de 2023 marcó el colapso efectivo de esa doctrina. La respuesta israelí y estadounidense al 7 de octubre no se limitó a una operación genocida sobre Gaza, sino que derivó en una guerra de demolición prolongada contra el statu quo regional que Teherán había tejido desde comienzos del siglo XXI. El llamado “Eje de la Resistencia”, presentado durante años como un sistema coherente de disuasión multinodal, reveló entonces su fragilidad estructural: cuando la presión se volvió simultánea y sostenida, el centro persa optó por preservar su núcleo a costa de sacrificar sus periferias.

Siria: eslabón roto y estado fallido

El quiebre decisivo se produjo en Siria. La caída de Damasco como espacio operativo no respondió a una insurrección popular victoriosa, sino a la culminación de una técnica de guerra ya conocida: desgaste económico por sanciones, erosión institucional y sustitución del Estado por una constelación de milicias armadas. La entrada en escena de las fuerzas de Abu Mohammad al-Golani condensó esa mutación. Antiguos cuadros yihadistas, reciclados bajo un relato de “liberación”, ocuparon el vacío estatal en un contexto de fragmentación inducida.

Este proceso tuvo consecuencias regionales inmediatas. La campaña aérea israelí, sostenida y metódica, eliminó infraestructuras militares, depósitos logísticos y nodos de comunicación vinculados a Irán, mientras otros actores regionales priorizaban sus propios equilibrios. Sin respaldo operativo efectivo y con Rusia concentrada en el frente ucraniano, Teherán perdió su principal corredor terrestre hacia el Mediterráneo. Siria dejó de funcionar como retaguardia estratégica y pasó a desempeñar una función inversa: espacio de bloqueo permanente. Con ello, el eje Teherán–Beirut quedó materialmente interrumpido.

Líbano y Gaza: contención al norte, aniquilación al sur

En el Líbano, la presión israelí sobre Hezbolá se desplegó como una estrategia de desgaste prolongado. La milicia conservó cohesión interna y capacidad de respuesta, pero vio progresivamente restringido su margen de iniciativa. Israel logró imponer una dinámica de contención ofensiva: golpes selectivos, amenaza permanente de escalada y control del ritmo del conflicto, evitando una guerra total mientras neutralizaba la posibilidad de un frente sostenido en el norte. La llamada “unidad de los campos de batalla” quedó así limitada a acciones episódicas, insuficientes para alterar el equilibrio estratégico impuesto por Tel Aviv.

En Gaza, en cambio, la lógica fue radicalmente distinta. La ofensiva israelí no persiguió disuasión ni contención, sino la destrucción integral del territorio como espacio habitable y políticamente organizado. La aniquilación sistemática de infraestructura civil, sanitaria y administrativa, junto con el desplazamiento forzado masivo de la población, respondió a una estrategia de limpieza étnica orientada a hacer inviable la reproducción material y social del pueblo palestino en Gaza. El objetivo excedió con creces a Hamás como actor armado: apuntó a desmantelar cualquier forma de vida colectiva palestina autónoma. Este genocidio, ejecutado bajo cobertura occidental, confirmó una asimetría estructural absoluta: una población sitiada, sin Estado, sin retaguardia y sin protección internacional efectiva. Para Irán, Gaza dejó de operar como activo estratégico; para Palestina, se convirtió en el laboratorio extremo de una violencia colonial sin límites, tolerada y normalizada por el orden internacional vigente.

Teherán como campo de batalla: la guerra en casa

La descomposición del dispositivo regional tuvo su correlato inmediato en el centro del poder iraní. La muerte del presidente Ebrahim Raisi en mayo de 2024, oficialmente atribuida a un accidente de helicóptero, abrió un período de reacomodamiento interno en un momento de máxima presión externa. Más allá de las explicaciones formales, el episodio evidenció la fragilidad de una cúpula gobernante envejecida, sostenida por equilibrios personales antes que por mecanismos institucionales estables.

El golpe decisivo llegó meses después con el asesinato en Teherán de Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamás, en una residencia vinculada a la Guardia Revolucionaria. La eliminación de un aliado estratégico bajo protección directa del Estado iraní expuso una penetración profunda de los servicios de inteligencia adversarios y quebró uno de los pilares simbólicos del “Eje de la Resistencia”: la idea de Teherán como retaguardia segura.

Desde entonces, la prioridad iraní se desplazó de la proyección regional a la autopreservación. La concentración de poder en el núcleo militar-religioso, el endurecimiento del control interno y el cierre del espacio político marcaron el paso definitivo hacia una lógica de fortaleza asediada. El Estado iraní dejó de actuar como centro expansivo de un sistema de milicias y pasó a replegarse sobre sí mismo, preparándose no para sostener un eje exterior, sino para gestionar las tensiones acumuladas en su propio interior.

Yemen: la excepción periférica

En este escenario de repliegue generalizado, Yemen emergió como una anomalía incómoda. Los hutíes, lejos del control directo de Teherán y con una base territorial propia, conservaron una capacidad de intervención que el resto del “Eje” había perdido. Sus ataques sobre el tráfico marítimo en el Mar Rojo no respondieron a una obediencia mecánica a Irán, sino a una racionalidad autónoma de guerra asimétrica contra el comercio global y la infraestructura logística occidental en defensa de Palestina y para consolidar un poder propio.

Para Teherán, Yemen operó como último vector de presión indirecta, pero también como límite de su influencia real. La ofensiva angloestadounidense sobre territorio yemení evidenció esta ambigüedad: mientras Washington y Londres buscaban restablecer la seguridad de las rutas comerciales, Irán evitó cuidadosamente una escalada directa, confirmando que su prioridad ya no era sostener frentes externos, sino evitar una confrontación frontal que pusiera en riesgo su propia supervivencia estatal. Además, Yemen no compensó la pérdida del Levante, y apenas funcionó como recordatorio de que la guerra podía desbordar, aunque ya no bajo control persa.

El fin de la guerra en la sombra: misiles, búnkeres e intervención imperial.

El intercambio de fuego entre Irán e Israel durante 2024 y 2025 desbordó los límites de la guerra por delegación y perforó el dogma de la invulnerabilidad sionista. La saturación de proyectiles demostró la naturaleza ilusoria de la “Cúpula de Hierro”, eficaz como propaganda pero permeable ante una estrategia de saturación masiva. Los impactos sobre instalaciones militares en el Néguev y el vaciamiento temporal de centros urbanos como Tel Aviv revelaron una vulnerabilidad estructural que Israel solo pudo compensar recurriendo, una vez más, al respaldo directo de EEUU.

Frente al colapso estratégico de su aliado, Washington se vio forzado a intervenir con su propia maquinaria de destrucción. El bombardeo sobre el eje Qom–Fordow expuso la impotencia de la disuasión convencional y empujó al Imperio a recurrir a munición antibúnker de última generación para intentar penetrar las instalaciones excavadas en la montaña. Más allá de la magnitud del ataque, el grado real de daño infligido permanece en el más absoluto de los misterios.

2026: Revoluciones de colores, cinismo liberal y la trampa de la falsa alternativa

En el marco de la guerra en curso, la posición se presenta con una claridad que incomoda: Irán se defiende como nación sometida a agresión imperial, mientras el régimen de los ayatolás permanece fuera de toda absolución política. Esta distinción, borrada con insistencia tanto por la propaganda occidental como por una izquierda fascinada por los espejos morales, resulta imprescindible para leer las revueltas que atraviesan Irán en 2026 y el uso estratégico que de ellas hacen las potencias dominantes.

Las llamadas “revoluciones de colores” han dejado de ser eventos políticos para convertirse en formatos de intervención estandarizados. Bajo la retórica de los derechos humanos y la libertad individual —conceptos que el mercado global ha vaciado de contenido para rellenar con mercancías—, se despliega una tecnología de gobierno indirecto diseñada para fragmentar soberanías molestas y reinsertarlas en la cadena de valor atlántica. Irán no es una excepción, sino el escenario de una superproducción prioritaria: su posición geográfica y su antagonismo con Israel lo convierten en una anomalía que el sistema de gestión global necesita normalizar.

El entusiasmo acrítico ante estas revueltas suele ignorar una regularidad persistente: allí donde el imperialismo consigue apropiarse de un levantamiento social, el desenlace adopta la forma de restauración oligárquica, recolonización económica y clausura de cualquier horizonte autónomo. En el caso iraní, la escena alcanza niveles de obscenidad difíciles de disimular: la rehabilitación de la ridícula dinastía pahlaví con un títere del sionismo y del exilio acomodado que saqueó el país como supuesto horizonte democrático, acompañada por una operación de amnesia histórica que limpia décadas de dependencia y represión previas a 1979. El objetivo no es liberar al pueblo iraní, sino cambiar la gerencia del Estado por una más dócil a las tasas de ganancia occidentales.

La ofensiva discursiva de las derechas occidentales introduce entonces una acusación cuidadosamente diseñada: la interpelación moral a quienes señalan la represión interna en Irán. Pero la incoherencia de esta crítica se revela en su reverso. La sensibilidad por las mujeres iraníes convive sin fricción con la legitimación del genocidio en Gaza; la denuncia del autoritarismo persa se articula sin contradicción con la defensa del apartheid o el asesinato de Renee Nicole Good por el ICE. No se trata de un desliz ético, sino de una jerarquización colonial del sufrimiento, donde unas víctimas merecen visibilidad y otras deben permanecer bajo los escombros.

La cuestión política no pasa, por tanto, por elegir entre ayatolás o imperialismo, sino por desmontar esa falsa alternativa. La defensa de Irán frente a la agresión debe ser total; y la denuncia de la represión interna no autoriza a convertirse en apéndice funcional de una estrategia de recolonización. La emancipación social en Irán no surge de sanciones, bombardeos encubiertos ni ONGs subsidiadas desde Washington, del mismo modo que tampoco puede realizarse bajo un aparato teocrático cuya función histórica ha sido la liquidación sistemática de la izquierda y del poder popular. Pero nuestro papel como occidentales es exigir el fin de las sanciones, impuestas, además por las potencias que fabrican las armas para el genocidio en Gaza y que, realmente, son una amenaza mayor para nosotros que los ayatolás.

Conclusión. El final de la fuga hacia adelante

A comienzos de 2026, la República Islámica alcanza el punto que durante décadas trató de aplazar. La estrategia de “defensa avanzada” —combatir en el Mediterráneo para evitar combatir en los Zagros— ha agotado su recorrido. Con el cinturón de seguridad desmantelado y los aliados degradados, la teocracia vuelve a enfrentarse a sus condiciones fundacionales: una economía tensionada, una legitimidad erosionada y un aparato coercitivo cada vez más volcado hacia el interior.

La “Puerta de Eurasia” permanece en disputa, pero los cerrojos que la aseguraban han saltado. La ironía final del Termidor teocrático es perfecta: tras haber aniquilado a los shoras y a la izquierda para edificar un Estado monolítico, el clero espera ahora el golpe de gracia atrincherado en su búnker, huérfano de la única fuerza histórica que podría haber garantizado su supervivencia real: el poder popular que decidió exterminar en 1979.

Carlos de Castro, 12 de enero de 2026